Invito a una decapitazione

Sulla mia scrivania, mentre butto giù queste righe, c’è una specie di Vanitas secentesca, un’allegoria della caducità e dell’insensatezza di tutte le attività umane. Bisogna però intendersi su quale specie, e confido che gli storici dell’arte a venire la battezzeranno “Vanitas discount”. Il mio modello è l’“Autoritratto con Vanitas” di David Bailly, pittore del secolo d’oro olandese, ma tutto quel che posso permettermi – nel rispetto dei motivi iconografici – è una versione abborracciata e bamboleggiante. Molti libri e disordinati; una clessidra rimediata nella scatola dello Scarabeo; al posto del liuto, un ukulele da quattro soldi; delle bolle di sapone con sopra il pesciolino Nemo, a compensare l’assenza di un puttino con la cannuccia e il cartiglio homo bulla; infine, un teschio. Non è un teschio umano (mi è stato impedito di tenerne uno in casa per ragioni di scaramanzia), è un teschio di plastica della Lego che per forma e dimensioni può ricordare le teste rimpicciolite del Borneo. A dirla tutta, neppure quelle macabre curiosità di cui i collezionisti vittoriani ornavano i loro salotti erano sempre teste umane. Ricorda l’antropologa e storica della medicina Frances Larson in Teste mozze. Storie di decapitazioni, reliquie, trofei, souvenir e crani illustri, appena pubblicato da Utet, che spesso gli imbroglioni venivano incontro all’enorme richiesta di teste rimpicciolite vendendo teste di scimmia o di bradipo rimodellate per sembrare umane: non c’erano abbastanza cadaveri a disposizione.

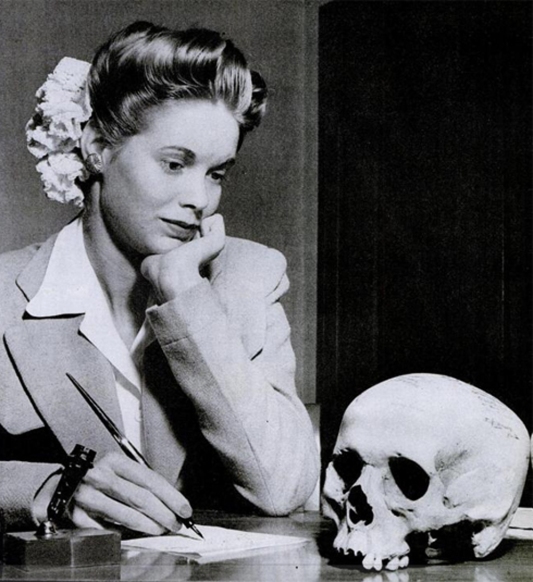

Il libro di Larson è una piccola enciclopedia della decapitazione, dove s’incontrano gli aristocratici ghigliottinati e gli infedeli sgozzati in Iraq, le teste degli artisti da Théodore Géricault a Damien Hirst, le teste dissezionate dai frenologi e dagli anatomisti, le sacre reliquie e i trofei di guerra. Il documento più strabiliante riguarda proprio un trofeo, ed è una foto apparsa su Life nel maggio 1944 al cui confronto sbiadisce la mia Vanitas casalinga. In essa si vede una donna, un’operaia di Phoenix, che scrive una lettera al fidanzato impegnato con la marina nel Pacifico. Vuole ringraziarlo del regalo che le ha mandato dal fronte, il teschio di un soldato giapponese con le firme di quattordici militari americani e la didascalia: “Questo è un giapponese buono: un giapponese morto, raccolto su una spiaggia della Nuova Guinea”. La ragazza lo battezzò Tojo, come il primo ministro giapponese. Life la propose come foto della settimana, raccogliendo le lettere di protesta dei lettori sdegnati. Ma oggi che la guerra è finita da un pezzo dobbiamo riconoscere che era una foto straordinaria. La ragazza appoggia il mento sul palmo della mano, più o meno come l’angelo di Dürer, ma invece del compasso regge una penna accanto a un calamaio; e lo sguardo che rivolge al teschio sulla scrivania, tra malinconico e distratto ma più distratto, come quello che si dedicherebbe a un fermacarte, ha qualcosa di indefinibile e perturbante. La chiave per decifrarlo è forse nelle prime pagine del libro di Larson: “La testa mozza è affascinante e orripilante perché nega una delle dicotomie fondamentali che usiamo per capire il mondo: l’idea che le persone e gli oggetti si definiscano per antitesi”. Non per nulla la Vanitas appartiene alla natura morta, genere pittorico il cui solo nome mi fa rabbrividire, e che preferisco chiamare con la formula che i francesi usavano per i dipinti del mio Bailly: vie coye, vita tranquilla. Per questo me ne torno quieto quieto a meditare amleticamente sul mio teschio di Lego, perché plastica siamo e plastica ritorneremo.

Articolo uscito sul Foglio il 19 marzo 2016 con il titolo Il fascino orripilante della testa mozza, vanitas antica sempre di moda

Lascia un commento