Posts Tagged ‘Leonardo Sciascia’

Tintinnio di bilance

L’iconografia giudiziaria è disseminata di tranelli. Scriveva Francesco Carnelutti (Le miserie del processo penale, 1957) che anche le manette sono un emblema del diritto; “forse, a pensarci, il più autentico dei suoi emblemi, ancora più espressivo della bilancia e della spada. Bisogna che il diritto ci leghi le mani”. La belva aggiogata torna allora ad apparirci uomo, risvegliando la nostra compassione. Dubito che il grande giurista sarebbe riuscito a ripetere senza tremare queste parole, pur così ispirate ed evangeliche, davanti alle miserie delle nostre cronache, al deputato grillino che sorride con ferocia ebete mimando i ferri ai polsi, ai sadomasochisti giudiziari del Fatto Quotidiano che per la retata dell’Expo tornano a mettere le manette in prima pagina (le stesse che avevano usato, cinque anni fa, per la bocciatura del lodo Alfano: neppure si sono sprecati a disegnarne di nuove) sotto quel titolo francamente ributtante, “Vanno a prenderli uno per uno”. La nausea è tale che quanti hanno ancora a cuore i principi elementari della civiltà giuridica – ormai un “piccolo resto”, per dirla biblicamente – devono pescare dal mobiletto dei farmaci la pagina in cui Sciascia avvertiva che se al simbolo della bilancia si sostituisse quello delle manette saremmo perduti senza rimedio. Per un istante il discrimine torna ad apparire nitido: di là le manette, di qua la bilancia; di là la muta ringhiosa dei linciatori, di qua la sobria invocazione della legge uguale per tutti. Ma l’iconografia giudiziaria è insidiosa come un cattivo sogno, le linee si annebbiano, e ti ritrovi a pensare, trasalendo, che oggi dobbiamo aver paura soprattutto della bilancia. Leggi il seguito di questo post »

L’iconografia giudiziaria è disseminata di tranelli. Scriveva Francesco Carnelutti (Le miserie del processo penale, 1957) che anche le manette sono un emblema del diritto; “forse, a pensarci, il più autentico dei suoi emblemi, ancora più espressivo della bilancia e della spada. Bisogna che il diritto ci leghi le mani”. La belva aggiogata torna allora ad apparirci uomo, risvegliando la nostra compassione. Dubito che il grande giurista sarebbe riuscito a ripetere senza tremare queste parole, pur così ispirate ed evangeliche, davanti alle miserie delle nostre cronache, al deputato grillino che sorride con ferocia ebete mimando i ferri ai polsi, ai sadomasochisti giudiziari del Fatto Quotidiano che per la retata dell’Expo tornano a mettere le manette in prima pagina (le stesse che avevano usato, cinque anni fa, per la bocciatura del lodo Alfano: neppure si sono sprecati a disegnarne di nuove) sotto quel titolo francamente ributtante, “Vanno a prenderli uno per uno”. La nausea è tale che quanti hanno ancora a cuore i principi elementari della civiltà giuridica – ormai un “piccolo resto”, per dirla biblicamente – devono pescare dal mobiletto dei farmaci la pagina in cui Sciascia avvertiva che se al simbolo della bilancia si sostituisse quello delle manette saremmo perduti senza rimedio. Per un istante il discrimine torna ad apparire nitido: di là le manette, di qua la bilancia; di là la muta ringhiosa dei linciatori, di qua la sobria invocazione della legge uguale per tutti. Ma l’iconografia giudiziaria è insidiosa come un cattivo sogno, le linee si annebbiano, e ti ritrovi a pensare, trasalendo, che oggi dobbiamo aver paura soprattutto della bilancia. Leggi il seguito di questo post »

“L’antimafia non può processare sé stessa” (Leonardo Sciascia)

C’è una frase che ricorre come un mantra nella pubblicistica sulla trattativa, attribuita a Leonardo Sciascia: “Lo Stato non può processare sé stesso”. Finalmente, dicono i fiancheggiatori dell’accusa, ecco un drappello di magistrati coraggiosi che tenta di smentire l’assioma; donde la portata storica, epocale del processo palermitano. Davvero Sciascia pronunciò quella frase? Difficile a dirsi, perché i tanti che la citano tra virgolette, un clan endogamico che avrebbe fatto la gioia di Lévi-Strauss – Marco Travaglio, Saverio Lodato, Maurizio Torrealta, Salvatore Borsellino, Sandra Rizza, Beppe Grillo – se la passano di bocca in bocca senza mai menzionarne la fonte. Ho fatto un modesto esercizio di filologia in pantofole, e la più antica occorrenza di cui abbia trovato notizia è un intervento di Antonio Ingroia su un MicroMega del 2001. Negli scritti di Sciascia, almeno in quelli in cui era ragionevole attendersela, la frase non c’è (la si trova invece nella commedia Oplà, maresciallo di Giovanni Arpino, che fu il mentore del giovane Travaglio presso Montanelli: frugate, segugi!). Tendo a pensare che sia una parafrasi, non per forza infedele, di qualcosa che Sciascia potrebbe aver detto ai tempi dell’affaire Moro, forse alludendo al sogno pasoliniano di un “processo al Palazzo”. Ma c’è il caso che mi sbagli. Poco male: il punto non è la frase in sé, che fuori contesto vuol dir poco o niente, è l’uso che ne fanno gli apologisti del processo trattativa, e il significato che le attribuiscono. Questione che si lega a filo doppio a un’altra, ossia che cosa intendano tutti costoro per Stato. Leggi il seguito di questo post »

C’è una frase che ricorre come un mantra nella pubblicistica sulla trattativa, attribuita a Leonardo Sciascia: “Lo Stato non può processare sé stesso”. Finalmente, dicono i fiancheggiatori dell’accusa, ecco un drappello di magistrati coraggiosi che tenta di smentire l’assioma; donde la portata storica, epocale del processo palermitano. Davvero Sciascia pronunciò quella frase? Difficile a dirsi, perché i tanti che la citano tra virgolette, un clan endogamico che avrebbe fatto la gioia di Lévi-Strauss – Marco Travaglio, Saverio Lodato, Maurizio Torrealta, Salvatore Borsellino, Sandra Rizza, Beppe Grillo – se la passano di bocca in bocca senza mai menzionarne la fonte. Ho fatto un modesto esercizio di filologia in pantofole, e la più antica occorrenza di cui abbia trovato notizia è un intervento di Antonio Ingroia su un MicroMega del 2001. Negli scritti di Sciascia, almeno in quelli in cui era ragionevole attendersela, la frase non c’è (la si trova invece nella commedia Oplà, maresciallo di Giovanni Arpino, che fu il mentore del giovane Travaglio presso Montanelli: frugate, segugi!). Tendo a pensare che sia una parafrasi, non per forza infedele, di qualcosa che Sciascia potrebbe aver detto ai tempi dell’affaire Moro, forse alludendo al sogno pasoliniano di un “processo al Palazzo”. Ma c’è il caso che mi sbagli. Poco male: il punto non è la frase in sé, che fuori contesto vuol dir poco o niente, è l’uso che ne fanno gli apologisti del processo trattativa, e il significato che le attribuiscono. Questione che si lega a filo doppio a un’altra, ossia che cosa intendano tutti costoro per Stato. Leggi il seguito di questo post »

Il festino della Santa Agenda Rossa

Ci vorrebbe un Ernesto De Martino, un Vittorio Lanternari, o anche solo un bravo sociologo delle sette e dei movimenti religiosi per illuminare della giusta luce l’incredibile spettacolo allestito il 19 luglio a via D’Amelio, culmine dei quattro giorni di celebrazioni per il ventunesimo anniversario della strage. Non è certo la prima volta che si organizzano veglie, comizi, cortei e fiaccolate per commemorare Paolo Borsellino, ed è probabile che seguano sempre lo stesso rito, ma devo confessare che non avevano prima d’oggi attirato la mia attenzione. Ne ho seguito tutto quel che ho potuto grazie alla diretta del Fatto quotidiano, con il rimpianto di non star lì sul luogo e, soprattutto, di non essere un conoscitore del folklore siciliano. Potrò dunque parlarne con l’ingenuità e lo stupore di un viaggiatore ottocentesco giunto alla tappa siciliana del suo Italienreise. Ebbene, quel che ho visto è strabiliante.

Ci vorrebbe un Ernesto De Martino, un Vittorio Lanternari, o anche solo un bravo sociologo delle sette e dei movimenti religiosi per illuminare della giusta luce l’incredibile spettacolo allestito il 19 luglio a via D’Amelio, culmine dei quattro giorni di celebrazioni per il ventunesimo anniversario della strage. Non è certo la prima volta che si organizzano veglie, comizi, cortei e fiaccolate per commemorare Paolo Borsellino, ed è probabile che seguano sempre lo stesso rito, ma devo confessare che non avevano prima d’oggi attirato la mia attenzione. Ne ho seguito tutto quel che ho potuto grazie alla diretta del Fatto quotidiano, con il rimpianto di non star lì sul luogo e, soprattutto, di non essere un conoscitore del folklore siciliano. Potrò dunque parlarne con l’ingenuità e lo stupore di un viaggiatore ottocentesco giunto alla tappa siciliana del suo Italienreise. Ebbene, quel che ho visto è strabiliante.

Non parlo della sera, quando erano di scena i personaggi di richiamo venuti giù da Roma. Tutto fin troppo prevedibile: Vauro che sbraita contro Napolitano, Travaglio che allinea ironie puerili sul professor Fiandaca, Sabina Guzzanti che fa sofismi sbilenchi sulla sentenza Mori. No, a farmi sgranare gli occhi è stato ciò che li ha preceduti. Se la sera la Guzzanti si lanciava in un sovreccitato elogio dell’illuminismo e definiva Borsellino “il primo santo laico”, nello spirito delle pantheonizzazioni rivoluzionarie e del culto di Marat, la sacra rappresentazione del pomeriggio pareva sbucata dalle pagine di Sud e magia. Altro che Lumi, a tener banco erano personaggi “incoscienti del progresso filosofico d’oltralpe, indegni de’ tempi”, per usare la formula con cui Giuseppe Pitrè ritrasse lo sprezzo del viceré Domenico Caracciolo che voleva, a fine Settecento, limitare per decreto i fasti di Santa Rosalia, attirandosi la ripulsa generale. Leggi il seguito di questo post »

Il delitto giudiziario perfetto non esiste. Una divagazione

Esiste, in fin dei conti, l’errore giudiziario? Nessuno oserebbe negarlo; per primi i magistrati, che sempre si premurano di ricordare che sono, come noi, umani e fallibili. Lo ripetono così spesso da instillare il sospetto che in cuor loro siano persuasi del contrario, e che debbano mitigare questa oscura convinzione con liturgiche professioni di umiltà. L’imputato è condannato con sentenza definitiva? Vedete bene, dicono, che non si è trattato di errore, ma di una verità così tenace da attraversare vittoriosa tutte le balze e le strettoie del processo, fino a ottenere il sigillo della Cassazione. L’imputato è assolto in appello, o addirittura in primo grado? E allora di errore non si può parlare, giacché la giustizia ha saputo da sola porvi rimedio, ha in sé l’antidoto per i suoi veleni. Di qui il paradosso: l’errore giudiziario esiste senz’altro come ipotesi di scuola, avendo i giudici natura umana e non angelica; ma a manifestarlo non è la condanna dell’imputato e neppure la sua assoluzione. Tutto finisce inghiottito dalla Sfinge della procedura, che si pasce indifferentemente di colpevoli e d’innocenti. Il processo non rimanda che a sé stesso, un mistero quasi teologico che solo Leonardo Sciascia e Salvatore Satta hanno osato contemplare. Leggi il seguito di questo post »

Esiste, in fin dei conti, l’errore giudiziario? Nessuno oserebbe negarlo; per primi i magistrati, che sempre si premurano di ricordare che sono, come noi, umani e fallibili. Lo ripetono così spesso da instillare il sospetto che in cuor loro siano persuasi del contrario, e che debbano mitigare questa oscura convinzione con liturgiche professioni di umiltà. L’imputato è condannato con sentenza definitiva? Vedete bene, dicono, che non si è trattato di errore, ma di una verità così tenace da attraversare vittoriosa tutte le balze e le strettoie del processo, fino a ottenere il sigillo della Cassazione. L’imputato è assolto in appello, o addirittura in primo grado? E allora di errore non si può parlare, giacché la giustizia ha saputo da sola porvi rimedio, ha in sé l’antidoto per i suoi veleni. Di qui il paradosso: l’errore giudiziario esiste senz’altro come ipotesi di scuola, avendo i giudici natura umana e non angelica; ma a manifestarlo non è la condanna dell’imputato e neppure la sua assoluzione. Tutto finisce inghiottito dalla Sfinge della procedura, che si pasce indifferentemente di colpevoli e d’innocenti. Il processo non rimanda che a sé stesso, un mistero quasi teologico che solo Leonardo Sciascia e Salvatore Satta hanno osato contemplare. Leggi il seguito di questo post »

Consigli da una regina alla Boldrini in tema di porno-fotomontaggi

La storia non è magistra di niente che ci riguardi, ma questo non le impedisce di molestarci sotto forma di déjà-vu. Roma, primavera del 2013: Giovanna Pirrotta, la giovane assistente di Laura Boldrini, depone sulla scrivania della Presidente della Camera le stampe di alcuni fotomontaggi; in uno di essi il suo volto sorridente è innestato sul corpo di una donna violentata da un nero. Roma, primi di febbraio del 1862: giunge a Pio IX, da un ignoto mittente, un misterioso plico, che viene recapitato anche all’imperatore Napoleone III, a Vittorio Emanuele, alla corte di Vienna e a quella di Monaco di Baviera. Contiene anch’esso dei fotomontaggi osceni: la testa è quella di Maria Sofia di Wittelsbach, ultima regina consorte del Regno delle Due Sicilie, sorella minore di Sissi, esule a Roma con il marito Franceschiello. E il corpo? Be’, quella è una storia lunga. Ma sentiamo come i pruriginosi prelati del Sacro Tribunale descrivono le fotografie. Una di esse “rappresentava la Regina ignuda al bagno in una bagnarola rotonda, sulla quale galleggiavano membri umani di tutte le proporzioni quali ella andava accarezzando”; in un’altra “si vedeva ignuda, lunga sopra un sofà, avendo sopra in atto di coito uno zuavo in modo da non vedersi il volto”. Un’altra ancora “rappresentava la regina sempre tutta ignuda in un sofà mezza addormentata, e Sua Santità che sta per entrare nella porta che vedesi traschiusa, ed il Generale francese in distanza vestito però alla borghese che segue Sua Santità”. Sono cinque, in tutto, le composizioni pornografico-allegoriche che innescano il primo grande scandalo del fotomontaggio satirico. Leggi il seguito di questo post »

La storia non è magistra di niente che ci riguardi, ma questo non le impedisce di molestarci sotto forma di déjà-vu. Roma, primavera del 2013: Giovanna Pirrotta, la giovane assistente di Laura Boldrini, depone sulla scrivania della Presidente della Camera le stampe di alcuni fotomontaggi; in uno di essi il suo volto sorridente è innestato sul corpo di una donna violentata da un nero. Roma, primi di febbraio del 1862: giunge a Pio IX, da un ignoto mittente, un misterioso plico, che viene recapitato anche all’imperatore Napoleone III, a Vittorio Emanuele, alla corte di Vienna e a quella di Monaco di Baviera. Contiene anch’esso dei fotomontaggi osceni: la testa è quella di Maria Sofia di Wittelsbach, ultima regina consorte del Regno delle Due Sicilie, sorella minore di Sissi, esule a Roma con il marito Franceschiello. E il corpo? Be’, quella è una storia lunga. Ma sentiamo come i pruriginosi prelati del Sacro Tribunale descrivono le fotografie. Una di esse “rappresentava la Regina ignuda al bagno in una bagnarola rotonda, sulla quale galleggiavano membri umani di tutte le proporzioni quali ella andava accarezzando”; in un’altra “si vedeva ignuda, lunga sopra un sofà, avendo sopra in atto di coito uno zuavo in modo da non vedersi il volto”. Un’altra ancora “rappresentava la regina sempre tutta ignuda in un sofà mezza addormentata, e Sua Santità che sta per entrare nella porta che vedesi traschiusa, ed il Generale francese in distanza vestito però alla borghese che segue Sua Santità”. Sono cinque, in tutto, le composizioni pornografico-allegoriche che innescano il primo grande scandalo del fotomontaggio satirico. Leggi il seguito di questo post »

Triglia della Vucciria. Sul linguaggio di Ingroia

Ogni volta che Ingroia apre bocca, ripenso ai versi di Montale: “Le tue parole iridavano come le scaglie / della triglia moribonda”. Sissignori, un bel triglione che dibatte la coda sui banchi della Vucciria, e che sguscia via di mano a chiunque tenti di acciuffarlo. Sarà per questa qualità iridescente del suo discorso, per questo mobile e indefinito scintillìo, che mi riesce così difficile riscuotermi dall’incantesimo e staccargli gli occhi (e le orecchie) di dosso. Ancora più difficile è raccapezzarsi in quel che dice, e soprattutto in quel che non dice. L’ars retorica di Ingroia, infatti, è tutta compresa tra le figure della preterizione e della reticenza, o se si vuole tra il Figaro mozartiano (“Il resto nol dico, già ognuno lo sa”) e il Peppino De Filippo della Malafemmena (“E ho detto tutto”). La mascariatura della Boccassini, condotta con la complicità riluttante di un morto (“Mi basta sapere cosa pensava di me Borsellino e cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo”), ne è un caso di scuola. Non è una caduta di stile: è l’essenza stessa del suo stile. Leggi il seguito di questo post »

Ogni volta che Ingroia apre bocca, ripenso ai versi di Montale: “Le tue parole iridavano come le scaglie / della triglia moribonda”. Sissignori, un bel triglione che dibatte la coda sui banchi della Vucciria, e che sguscia via di mano a chiunque tenti di acciuffarlo. Sarà per questa qualità iridescente del suo discorso, per questo mobile e indefinito scintillìo, che mi riesce così difficile riscuotermi dall’incantesimo e staccargli gli occhi (e le orecchie) di dosso. Ancora più difficile è raccapezzarsi in quel che dice, e soprattutto in quel che non dice. L’ars retorica di Ingroia, infatti, è tutta compresa tra le figure della preterizione e della reticenza, o se si vuole tra il Figaro mozartiano (“Il resto nol dico, già ognuno lo sa”) e il Peppino De Filippo della Malafemmena (“E ho detto tutto”). La mascariatura della Boccassini, condotta con la complicità riluttante di un morto (“Mi basta sapere cosa pensava di me Borsellino e cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo”), ne è un caso di scuola. Non è una caduta di stile: è l’essenza stessa del suo stile. Leggi il seguito di questo post »

Giù le manette! L’Opa ostile sul liberalismo

Piano con i paragoni, forse non è il caso di evocare Ettore trascinato nella polvere dal carro di Achille. La vicenda è decisamente meno epica, e tuttavia ha a che fare con il trattamento riservato alle spoglie dei vinti, con l’aggravante che i vinti in questione non sono mai stati vincitori: parliamo della piccola e nobile tradizione della sinistra liberale e liberalsocialista, oggetto da qualche tempo di quella che potremmo chiamare un’«Opa ostile» editoriale e culturale. Le avvisaglie, a ben vedere, si potevano cogliere quasi vent’anni fa in un volumetto dello storico Furio Diaz intitolato L’utopia liberale (Laterza): pagine e pagine su Tocqueville per concludere che oggi il vero liberalismo radicale si è rintanato «nei fogli di una piccola rivista bimestrale di politica, economia e storia». Indovinate quale? Ma ovviamente Micromega, dove si inneggiava alla «rivoluzione liberale» (sic) di Mani pulite. Ed era solo l’inizio. Una folta cordata di giacobini e sanculotti punta oggi a impossessarsi del liberalismo e del liberalsocialismo italiano, o di quel che ne resta. Lo strumento principe della scalata è la collana Instant Book dell’editore Chiarelettere – azionista del Fatto quotidiano, un catalogo traboccante di libri di Travaglio e compari – dove sono apparsi, in tempi recenti, titoli di Luigi Einaudi, Piero Calamandrei, Sandro Pertini, Ernesto Rossi. Dovremmo esserne lieti, e in un certo senso lo siamo. Ma i pescatori di perle hanno scelto, guarda caso, l’Einaudi sostenitore dell’imposta patrimoniale e il Pertini della questione morale. Dal canto suo il povero Ernesto Rossi, presente in collana con alcuni interventi «contro l’industria dei partiti», deve accollarsi un’introduzione di Paolo Flores d’Arcais che fa l’impossibile per guadagnarlo alla causa dell’epurazione grillina o travagliesca. E non è finita qui. Abbiamo dovuto leggere Un onorevole siciliano (Bompiani), le interpellanze parlamentari di Sciascia avvilite e rese irriconoscibili dalla cura moralistica di Andrea Camilleri. E ancora, un Elogio delle minoranze (Marsilio) di Massimiliano Panarari e Franco Motta, dove un lungo capitolo sul socialismo liberale e i suoi eredi riusciva a non menzionare mai i radicali di Pannella, ma in compenso riconosceva in Repubblica e l’Espresso «due fieri e dichiarati house organ di questo speciale “liberalismo civile”». Insomma, conteso tra Scalfari e Flores. Piano con i paragoni, il liberalsocialismo non è il Messia, ma di certo si stanno giocando a dadi le sue vesti.

Piano con i paragoni, forse non è il caso di evocare Ettore trascinato nella polvere dal carro di Achille. La vicenda è decisamente meno epica, e tuttavia ha a che fare con il trattamento riservato alle spoglie dei vinti, con l’aggravante che i vinti in questione non sono mai stati vincitori: parliamo della piccola e nobile tradizione della sinistra liberale e liberalsocialista, oggetto da qualche tempo di quella che potremmo chiamare un’«Opa ostile» editoriale e culturale. Le avvisaglie, a ben vedere, si potevano cogliere quasi vent’anni fa in un volumetto dello storico Furio Diaz intitolato L’utopia liberale (Laterza): pagine e pagine su Tocqueville per concludere che oggi il vero liberalismo radicale si è rintanato «nei fogli di una piccola rivista bimestrale di politica, economia e storia». Indovinate quale? Ma ovviamente Micromega, dove si inneggiava alla «rivoluzione liberale» (sic) di Mani pulite. Ed era solo l’inizio. Una folta cordata di giacobini e sanculotti punta oggi a impossessarsi del liberalismo e del liberalsocialismo italiano, o di quel che ne resta. Lo strumento principe della scalata è la collana Instant Book dell’editore Chiarelettere – azionista del Fatto quotidiano, un catalogo traboccante di libri di Travaglio e compari – dove sono apparsi, in tempi recenti, titoli di Luigi Einaudi, Piero Calamandrei, Sandro Pertini, Ernesto Rossi. Dovremmo esserne lieti, e in un certo senso lo siamo. Ma i pescatori di perle hanno scelto, guarda caso, l’Einaudi sostenitore dell’imposta patrimoniale e il Pertini della questione morale. Dal canto suo il povero Ernesto Rossi, presente in collana con alcuni interventi «contro l’industria dei partiti», deve accollarsi un’introduzione di Paolo Flores d’Arcais che fa l’impossibile per guadagnarlo alla causa dell’epurazione grillina o travagliesca. E non è finita qui. Abbiamo dovuto leggere Un onorevole siciliano (Bompiani), le interpellanze parlamentari di Sciascia avvilite e rese irriconoscibili dalla cura moralistica di Andrea Camilleri. E ancora, un Elogio delle minoranze (Marsilio) di Massimiliano Panarari e Franco Motta, dove un lungo capitolo sul socialismo liberale e i suoi eredi riusciva a non menzionare mai i radicali di Pannella, ma in compenso riconosceva in Repubblica e l’Espresso «due fieri e dichiarati house organ di questo speciale “liberalismo civile”». Insomma, conteso tra Scalfari e Flores. Piano con i paragoni, il liberalsocialismo non è il Messia, ma di certo si stanno giocando a dadi le sue vesti.

Articolo uscito su IL di novembre 2012

Non ci sono più i cretini di una volta

Non ci sono più i cretini di una volta. Leonardo Sciascia li ricordava quasi con rimpianto: quei bei cretini genuini, integrali, come il pane di casa, come l’olio e il vino dei contadini. La loro scomparsa seguì a breve giro quella delle lucciole, e chissà che tra i due fenomeni non ci sia un nesso misterioso. Poi venne l’epoca della sofisticazione, per gli alimenti come per gli imbecilli: “È ormai difficile incontrare un cretino che non sia intelligente e un intelligente che non sia cretino”, annotava sconsolato in Nero su nero. A rendere possibile questa confusione incresciosa, a intorbidare le acque era stata l’improvvisa disponibilità di gerghi intimidatori dietro cui far marciare le banalità più indifese. Sciascia sceglie una data convenzionale, il 1963, anno in cui comincia l’ascesa, a sinistra, di un tipo nuovo di cretino, il cretino “mimetizzato nel discorso intelligente, nel discorso problematico e capillare”. Si annunciava la stagione d’oro del cretino dialettico, operaista, maoista, strutturalista, althusseriano, insomma il cretino a cui Paolo Flores d’Arcais e Giampiero Mughini avrebbero eretto il monumento del Piccolo sinistrese illustrato. Sciascia era persuaso che il più insidioso mascheramento della stupidità fosse la complicazione non necessaria, l’arzigogolo, e scelse per metafora il berretto di Charles Bovary: Flaubert impiega mezza pagina a descriverne la fattura assai composita, per concluderne che in fin dei conti somigliava alla faccia di un imbecille. Leggi il seguito di questo post »

Non ci sono più i cretini di una volta. Leonardo Sciascia li ricordava quasi con rimpianto: quei bei cretini genuini, integrali, come il pane di casa, come l’olio e il vino dei contadini. La loro scomparsa seguì a breve giro quella delle lucciole, e chissà che tra i due fenomeni non ci sia un nesso misterioso. Poi venne l’epoca della sofisticazione, per gli alimenti come per gli imbecilli: “È ormai difficile incontrare un cretino che non sia intelligente e un intelligente che non sia cretino”, annotava sconsolato in Nero su nero. A rendere possibile questa confusione incresciosa, a intorbidare le acque era stata l’improvvisa disponibilità di gerghi intimidatori dietro cui far marciare le banalità più indifese. Sciascia sceglie una data convenzionale, il 1963, anno in cui comincia l’ascesa, a sinistra, di un tipo nuovo di cretino, il cretino “mimetizzato nel discorso intelligente, nel discorso problematico e capillare”. Si annunciava la stagione d’oro del cretino dialettico, operaista, maoista, strutturalista, althusseriano, insomma il cretino a cui Paolo Flores d’Arcais e Giampiero Mughini avrebbero eretto il monumento del Piccolo sinistrese illustrato. Sciascia era persuaso che il più insidioso mascheramento della stupidità fosse la complicazione non necessaria, l’arzigogolo, e scelse per metafora il berretto di Charles Bovary: Flaubert impiega mezza pagina a descriverne la fattura assai composita, per concluderne che in fin dei conti somigliava alla faccia di un imbecille. Leggi il seguito di questo post »

Antropologia dell’antimafia. La primavera di Ingroia

Se il comunismo, come voleva Lenin, è il potere dei soviet più l’elettrificazione, si potrebbe dire che per alcuni la lotta alla mafia è il potere delle procure più l’elettrificazione. Due sono infatti le categorie che adottano quotidianamente l’espressione “caduta di tensione” come parte del loro gergo professionale: gli ingegneri elettrici e i magistrati siciliani. Escludendo che al centro dei loro crucci sia l’insufficiente fornitura energetica degli uffici giudiziari, la luce che salta o le fotocopiatrici che si spengono di colpo, a quale tipo di elettricità alludono? Non sempre è chiaro, e la stessa formula può indicare cose diverse a seconda di chi la pronuncia. Lamentando un calo di tensione nella lotta alla mafia, per esempio, Falcone e Borsellino si riferivano spesso al grado di collaborazione delle istituzioni politiche, all’organizzazione e al coordinamento dell’attività delle procure, al rischio di adagiarsi sui successi ottenuti, tutt’al più a uno stato d’animo generale di scoramento. Quando a usare la stessa espressione sono Giancarlo Caselli, Roberto Scarpinato o Antonio Ingroia c’è un sottile ma decisivo slittamento semantico, e il senso è più vicino a quello che intendeva Eugenio Scalfari quando, nell’agosto del 1988, rimproverava Leonardo Sciascia per aver attaccato, con il suo articolo sui professionisti dell’antimafia, le “strutture che cercavano di mantenere alta la tensione pubblica contro la mafia”; dunque, essenzialmente, il Coordinamento Antimafia palermitano – un comitato di salute pubblica stupido e fanatico, agli occhi di Sciascia – e l’esasperato presenzialismo del sindaco Leoluca Orlando al suo primo mandato. Leggi il seguito di questo post »

Se il comunismo, come voleva Lenin, è il potere dei soviet più l’elettrificazione, si potrebbe dire che per alcuni la lotta alla mafia è il potere delle procure più l’elettrificazione. Due sono infatti le categorie che adottano quotidianamente l’espressione “caduta di tensione” come parte del loro gergo professionale: gli ingegneri elettrici e i magistrati siciliani. Escludendo che al centro dei loro crucci sia l’insufficiente fornitura energetica degli uffici giudiziari, la luce che salta o le fotocopiatrici che si spengono di colpo, a quale tipo di elettricità alludono? Non sempre è chiaro, e la stessa formula può indicare cose diverse a seconda di chi la pronuncia. Lamentando un calo di tensione nella lotta alla mafia, per esempio, Falcone e Borsellino si riferivano spesso al grado di collaborazione delle istituzioni politiche, all’organizzazione e al coordinamento dell’attività delle procure, al rischio di adagiarsi sui successi ottenuti, tutt’al più a uno stato d’animo generale di scoramento. Quando a usare la stessa espressione sono Giancarlo Caselli, Roberto Scarpinato o Antonio Ingroia c’è un sottile ma decisivo slittamento semantico, e il senso è più vicino a quello che intendeva Eugenio Scalfari quando, nell’agosto del 1988, rimproverava Leonardo Sciascia per aver attaccato, con il suo articolo sui professionisti dell’antimafia, le “strutture che cercavano di mantenere alta la tensione pubblica contro la mafia”; dunque, essenzialmente, il Coordinamento Antimafia palermitano – un comitato di salute pubblica stupido e fanatico, agli occhi di Sciascia – e l’esasperato presenzialismo del sindaco Leoluca Orlando al suo primo mandato. Leggi il seguito di questo post »

Jean-Philippe Domecq e la sinistra masochista (o tafazzista)

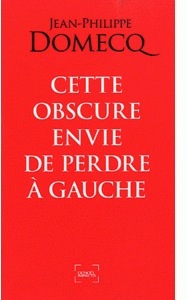

Con tutta quella storia dei campi hobbit ci hanno fatto credere che il Signore degli Anelli fosse una cosa di destra, ma a pensarci bene la Compagnia dell’Anello è una perfetta allegoria dell’Unione prodiana: un’allegra combriccola di partiti, per lo più partiti-elfi e partiti-hobbit, s’impadronisce dell’anello del Potere e che fa? Fa l’impossibile perché padron Prodi lo butti via nella bocca di un vulcano. La fine della favola solleva più d’una questione. Possibile che la sinistra abbia una difficoltà congenita a maneggiare il potere? O che abbia perfino un’oscura vocazione alla sconfitta, analoga al freudiano istinto di morte? Jean-Philippe Domecq, romanziere e saggista, se lo è chiesto nel pamphlet Cette obscure envie de perdre à gauche (Denoël), piccolo trattato di psicoanalisi della sinistra – la sinistra dei duri e puri – a partire da tre casi clinici: la sconfitta di Al Gore nel 2000, i suicidi dei due governi Prodi e soprattutto il 21 aprile francese, primo turno delle presidenziali del 2002, quando la gauche più intransigente, per mantenersi tale, si trovò a dover scegliere tra un candidato di destra e uno di estrema destra, tra Chirac e Le Pen. Domecq non cita Tolkien, ma fornisce altri esempi letterari. Leggi il seguito di questo post »

Con tutta quella storia dei campi hobbit ci hanno fatto credere che il Signore degli Anelli fosse una cosa di destra, ma a pensarci bene la Compagnia dell’Anello è una perfetta allegoria dell’Unione prodiana: un’allegra combriccola di partiti, per lo più partiti-elfi e partiti-hobbit, s’impadronisce dell’anello del Potere e che fa? Fa l’impossibile perché padron Prodi lo butti via nella bocca di un vulcano. La fine della favola solleva più d’una questione. Possibile che la sinistra abbia una difficoltà congenita a maneggiare il potere? O che abbia perfino un’oscura vocazione alla sconfitta, analoga al freudiano istinto di morte? Jean-Philippe Domecq, romanziere e saggista, se lo è chiesto nel pamphlet Cette obscure envie de perdre à gauche (Denoël), piccolo trattato di psicoanalisi della sinistra – la sinistra dei duri e puri – a partire da tre casi clinici: la sconfitta di Al Gore nel 2000, i suicidi dei due governi Prodi e soprattutto il 21 aprile francese, primo turno delle presidenziali del 2002, quando la gauche più intransigente, per mantenersi tale, si trovò a dover scegliere tra un candidato di destra e uno di estrema destra, tra Chirac e Le Pen. Domecq non cita Tolkien, ma fornisce altri esempi letterari. Leggi il seguito di questo post »

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.